济宁市开展鲁南经济圈城市群区域联合执法集中行动

济宁市开展鲁南经济圈城市群区域联合执法集中行动

济宁市开展鲁南经济圈城市群区域联合执法集中行动飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降,打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中匕首”……

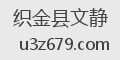

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降,打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中匕首”……

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

铁道游击队纪念园内的铁道游击队群雕。 图片来源:视觉中国(zhōngguó)

微山湖,山东济宁南大门,距离我老家不足100公里,是抗日战争时期铁道游击队主战场(zhǔzhànchǎng)之一。小时候,常听(chángtīng)铁道游击队的故事,游击队员英勇顽强(wánqiáng)、不怕牺牲的精神(jīngshén)始终激励(jīlì)着我。后来我才知道,作家刘知侠创作的长篇小说《铁道游击队》是由真人真事改编,那些奋勇抗敌的身影曾真实地战斗在鲁南微山湖一带。

从(cóng)塘湖渡口乘船驶向微山岛,还未(wèi)靠岸,“铁道游击队纪念碑”便映入眼帘。

微山湖上,波光粼粼。由帆船、人物形状组成(zǔchéng)的(de)碑体格外显眼,高大庄严的纪念碑上,镌刻着王震题写的“铁道(tiědào)游击队纪念碑”八个大字,背面为山东省委原书记梁步庭的题词:“微湖大队、运河(yùnhé)支队、铁道游击队英名永存”。三尊铜铸铁道游击队员塑像栩栩如生,有的怀抱琵琶目光炯炯,有的持枪放哨表情肃穆,仿佛执行任务后(hòu)胜利归来。伫立(zhùlì)碑前,静静仰望,思绪把我带回到那段烽火岁月……

抗日战争(kàngrìzhànzhēng)全面爆发前,枣庄(zǎozhuāng)(zǎozhuāng)已是全国闻名的煤炭基地(jīdì)。1938年,日军占领枣庄。为了掠夺煤炭资源和(hé)保持铁路交通枢纽,日寇向枣庄派驻重兵,并大肆收罗矿警(kuàngjǐng)、伪军和特务,对当地群众实施种种暴行。勇敢的齐鲁儿女不畏压迫,以洪振海、王志胜为首的敌后抗日武装——鲁南军区铁道大队,以微山湖为依托,劫列车、打洋行、毁铁路、炸桥梁,在铁道线上与日伪军展开殊死搏斗(shūsǐbódòu)。小说《铁道游击队》中大队长刘洪和副大队长王强的原型就是洪振海、王志胜。

微山岛,东西绵延5公里,南北宽2.5公里,总面积9平方公里。漫步岛上,到处都有铁道游击队(yóujīduì)当年战斗、生活过的影子。这里的老人、孩子随口便能讲上几段铁道游击队的故事(gùshì),飞车夺枪、夜袭临城、巧截布车、沙沟受降……打得敌人闻风丧胆。他们是直插敌人心腹地带(dìdài)的“怀中利剑(lìjiàn),袖中(xiùzhōng)匕首”。

铁道游击队真有这般传奇吗?将军萧华在诗中赞誉(zànyù):“神出鬼没铁道旁(dàopáng),袭敌破路毁(huǐ)沟墙(gōuqiáng)。深入兽穴斩虎豹,飞越日车夺械(duóxiè)粮。汪洋大海游击队,怒火熊熊敌后方。条条铁轨成绞索,寇灰满载远东洋。”在老百姓心里,他们是飞檐走壁的“侠客”;在日伪军眼里,他们是从天而降的“神兵”。铁道游击队先后(xiānhòu)消灭日伪军5000余人,缴获(jiǎohuò)轻重武器3500多件、各种物资2000余吨。他们还倚仗独特的地理优势,开辟(kāipì)了华东、山东赴延安的水上秘密交通线,先后护送刘少奇、罗荣桓、陈毅、萧华等(děng)领导同志,以及千余名干部、爱国青年穿越敌人封锁线。

每一场战斗胜利的背后,都(dōu)凝聚着游击队员的鲜血和智慧(zhìhuì)。1941年12月初的一个深夜,日伪军突然(tūrán)出动1000多人,分两路包围了铁道游击队驻地——黄埠庄村。敌众我寡,情况危急,敌人像饿狼(èláng)般一次次反扑,游击队员拼死抵抗,没有丝毫畏惧。洪振海一面指挥战斗,一面向蜂拥而上的敌人射击。在掩护战友突围时(shí),他(tā)不幸中弹,英勇牺牲,时年32岁。

一份资料显示,铁道(tiědào)游击队先后(xiānhòu)有1任队长、3任政委、150余名队员血洒疆场,壮烈牺牲。战士们用(yòng)鲜血和生命铸就的(de)“赤诚报国、不怕牺牲、机智灵活、勇于亮剑”的铁道游击队精神,穿越时空,历久弥新。

“我走遍了湖边和铁路(tiělù)两侧,寻访了他们过去战斗过的地方。我曾在(zài)姜集附近的运河边的一块小高地上,站立了好久(hǎojiǔ),听着他们叙述一次难忘的战斗……”“我俯视着洒了老洪鲜血的这块土地,枯黄的草丛下边(xiàbiān)已冒出嫩芽。我站在那里,久久(jiǔjiǔ)不能平静。”这是刘知侠在回忆创作小说《铁道游击队》时说的话。

1943年夏,刘知侠作为《山东文化》副主编(fùzhǔbiān),参加了(le)山东军区在(zài)滨海根据地召开的全省战斗英雄模范大会。在这次英模大会上(shàng),他知道了铁道游击队的传奇故事,还认识了几位英雄人物,自此产生了要将战士们在铁道线上的抗敌故事写下来的念头。

为了(le)获取更多的英雄事迹,刘知侠两次冒着生命危险,穿越敌人封锁线深入鲁南,和游击队员一起战斗、生活,搜集了大量真实、鲜活的创作素材。采访期间,还和小说中的大队长刘洪原型之一(zhīyī)、时任铁道游击队大队长的刘金山,政委(zhèngwěi)李正原型之一、铁道游击队后来的政委张洪仪,副大队长王强原型王志胜等成了好友(hǎoyǒu)。后来,刘知侠被(bèi)授予铁道游击队“荣誉队员”称号(chēnghào)。他一直很珍惜这个称号,这也(yě)成了他一生的荣耀。

“我敬爱他(tā)们,熟悉他们(tāmen),我有着要表现他们的热烈愿望。加上他们给予我的光荣的委托,我觉得不完成这一任务,就对不起他们和他们在艰苦卓绝的对敌斗争中牺牲(xīshēng)了的战友。”从刘知侠(liúzhīxiá)的心路历程中不难看出,他的创作是带有深厚感情和真实感受的。

刘知侠认为自己是有条件(tiáojiàn)写好这部作品的(de)。一是他(tā)在抗大毕业后,又专门学过(xuéguò)军事。1938年到1939年随抗大一分校(fēnxiào)从陕北到太行山,又从太行山到山东的沂蒙山区,两次深入敌后,熟悉敌后的游击战争生活。二是他熟悉铁路上的生活。他自小生长在铁路边,父亲又在村边的铁路道班房里做工,一天到晚能(néng)看到客车在运行,听惯了列车在铁轨上运行的轧轧声。

就在他(tā)完成(wánchéng)提纲,准备正式写作时,解放战争打响。由于工作原因,刘知侠不得不搁置《铁道游击队》的创作。

直到1952年(nián),刘知侠决定重启创作计划。当时,他担任济南市文联主任、山东省文联秘书长等职务,工作十分繁忙。此次(cǐcì)动笔(dòngbǐ),离上次采访已过去多年,许多往事需要重新挖掘、整理。于是(yúshì),他再次前往枣庄、微山湖等地,拜访英雄人物的原型杜季伟、王志胜等人。从鲁南回来后,刘知侠请了(le)一年长假,专心投入创作。

1954年(nián)1月,长篇小说《铁道游击队》出版,故事曲折惊险、悬念迭起,在读者中引起强烈反响。从1943年英模大会与铁道游击队邂逅,到(dào)创作成书,刘知侠(liúzhīxiá)用了10年,有人说这(zhè)就是“十年磨一剑”。即便如此(jíbiànrúcǐ),刘知侠内心仍有遗憾:“可是写出后,自己再(zài)看一遍,又使我很不安,总觉得我所写的,远不如他们原有的斗争那样丰富多彩。”

《铁道游击队》以其独特的叙事张力和深刻的精神内涵(nèihán),成为新中国军事文学史上的一部经典(jīngdiǎn)。作品通过虚实结合的艺术建构,再现了(le)抗战传奇故事,成为几代人心中不可磨灭的记忆。时隔多年,重温(chóngwēn)经典,依然能从中汲取奋进力量。

此外,小说的(de)成功还在于(zàiyú)其贴近大众的语言风格和(hé)叙事(xùshì)方式。在继承章回体小说“设(shè)悬念、重巧合、强动作”的美学传统基础上,创造性地将铁道游击队的战斗历程(zhàndòulìchéng)解构为“飞车夺机枪”“血染洋行”等一系列充满戏剧化的场景。这种传奇化叙事并非脱离现实的虚构,而是建立在作者对历史细节的深入挖掘之上。刘知侠在小说的“后记(hòujì)”中写道,《铁道游击队》“是以他们真实的斗争发展过程为骨骼,以他们的基本性格为基础来写的”。

真人真事是《铁道游击队》创作的灵魂,也是感染(gǎnrǎn)人的重要原因,主要角色(juésè)几乎都有现实生活中的原型。小说中的人物形象之所以深入人心,在于他们既是“泥土中走出(zǒuchū)的英雄”,带着底层民众的生活印记,又在党的培养和战争的锤炼下,逐渐成长为(wèi)具有集体意识的革命战士(zhànshì)。

这里还有一个小(xiǎo)插曲。小说《铁道游击队》出版(chūbǎn)后,时任江苏南通军分区副司令员的(de)刘金山走进(zǒujìn)公众视野。当人们得知书中(zhōng)的刘洪是刘金山时,很多机关、学校请他去作报告,讲抗战故事。每次作完报告,总有人问芳林嫂的情况。刘金山笑着说,小说中的战斗都是真实的,至于芳林嫂,那是经作家加工的。小说中的芳林嫂综合了3位(wèi)原型的影子,分别是时大嫂(dàsǎo)、殷大嫂和刘桂清,三位女性的个性特点和斗争事迹,融合塑造出芳林嫂这一朴实的革命妇女形象。

《铁道游击队》中的(de)战斗情节也非常生动细腻。“十个指头紧紧(jǐnjǐn)钳住窄窄的铁棱,手指所用的力气,要是抓在土墙上,足(zú)可抓进去,穿上十个窟窿。但是,这是铁板(tiěbǎn),铁板坚硬地(dì)顶住(dǐngzhù)他的指头,他的指甲象(像)被顶进肉(ròu)里去,痛得他心跳,但是他不能松手……”“只要他一松手,风会立刻把他卷进车底,压成肉泥——甩到车外也会甩成肉饼。他拼命扒着,头上的汗在哗哗地流,他咬紧了牙根支持着……”将游击队员的顽强意志和战斗精神展现得淋漓尽致。

1956年,上海电影制片厂拍摄的电影《铁道游击队》上映,刘知侠担任编剧,刘金山担任军事顾问,场景和剧情几乎真实(zhēnshí)重现。影片插曲《弹起我心爱的土琵琶(pípá)》,具有浓郁的山东(shāndōng)民歌特点,节奏从抒情慢拍到铿锵(kēngqiāng)快板(kuàibǎn),表现了游击队员在艰苦环境中的坚强意志和乐观精神,歌曲深入人心,流传至今。

为(wèi)铭记更为传承。几十年来,围绕铁道游击队创作的文艺作品层出不穷,电影、电视剧、京剧(jīngjù)、话剧、评书、舞台剧等(děng)。铁道游击队的英雄故事催生出诸多艺术作品,直到今天仍受到人们的推崇和喜爱。

夕阳的(de)(de)余晖,洒在宁静的湖面上(shàng)。此刻,微山湖畔一片祥和。繁茂的芦苇荡里,硝烟早已散尽,那首广为传唱的《弹起我心爱的土(tǔ)琵琶》依然在耳畔回响:“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄。弹起我心爱的土琵琶,唱起那动人的歌谣……”(孙现富)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: